| �w�킪�t�̃I�[�X�g�����A�`�V�h�j�[�Ɏt����ł̂P�N�ԁ`�x �[�� �O�V |

| �Ɏt�搶��^�i130�j | |

31/Jul/2014 22:30

| |

| �u�˂��ʂ���Ƃ������o���o���邱�ƁB�˂��Ƃ��ɗ͂����߂�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�̂̓����A�����Ȃǂ��ׂĂ���v�������ɂ͗͂����߂Ȃ��Ă�������悤�Ȋ��o�œ˂����o��B

�d�v�Ȃ̂͗͂����߂đ���̋������x���@���A�Ԃ���炷���Ƃł͂Ȃ��A�����͂܂��ɑ���̘]�����܂��Ƃ����悤�Ȉꌂ���ł���Ƃ������ƁB �����ЂƂ̋Z�ł��A�������Ƃ������o���o����A���̍U���ɂ��Ȃ����Ă����̂ł���B���̊��o��͂ނƂ������Ƃ���B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i129�j | |

31/Jul/2014 22:30

| |

| �u�̂̊��o��g�ɕt���邱�ƁB�����͎����̑̂ŃR���g���[��������̂��Ƃ������ƁB�����ɐU����U�������Ă����Ȃ�A�J���ꂽ��A����Ă��܂��B

�ł��̂��������R���g���[�����Ă���̂Ȃ炻���͂Ȃ�Ȃ��B �����Ȃ������⍻����45�x�Ƃ����p�x�ɐ����������Ƃ������Ƃ͈ӊO�ɓ���B�����̒��ɓ���ƑO�㍶�E�Ƃ����F���������Ȃ��O���͖��m�ɒ͂߂�B �����ő�Ȃ̂́A�ǂ������ꏊ�E��Ԃɂ��Ă��O�㍶�E�E45�x�Ƃ����p�x�ɐ�����������Ƃ������ƁB����͑̂̊��o�Ŋo���邱�ƁB �̂Ŋo���Ă�����A�ǂ������ɂ����ꂽ�Ƃ��Ă������̔��f�͂ł���B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i128�j | |

31/Jul/2014 22:29

| |

| �u�~�b�g�m�Â̍ہA�~�b�g�������Ƃ��ďd�v�Ȃ��ƁB�����ȗv��������K�v�͂Ȃ����A����̎��ő���̗͂������o����悤�ɍl���Ȃ��瑊�������B

�d�v�Ȃ͍̂����Ƃ��ł͂Ȃ��āA���̐l�ɂƂ��čő���̗͂������o�������Ƃ������Ƃł���B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i127�j | |

31/Jul/2014 22:29

| |

| �u�ǂꂾ���m�Â������ł͂Ȃ��A�ǂ�Ȍm�Â����������d�v�B

�����̑̂�m��Ƃ������Ƃ̏d�v���B�O�������E�R�n�����ɂ����āA����������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����̑̂�m��A�������p�����L�[�v���A�ǂ��܂łł��邩�Ƃ������Ƃ�c�����Ă�鎖����B �Ⴆ�ΑO�������ŗ��������K��ʂ������Ƃ��Ă��A���ꂪ�����̑̂ɂƂ��Ė����Ȏp���ł������Ȃ�A�̂��O�X�����肵�đS�̂Ƃ��Ă͊Ԉ�����`�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�����B �l���ꂼ��A�߂̏�Ԃ͈Ⴄ�̂ŁA��Ȃ͎̂����̑̂�m��A�����ɂƂ��Ă̐������p����g�ɕt���邱�Ƃł���B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i126�j | |

31/Jul/2014 22:28

| |

| �u���̊��̕������m�������邽�߂ɁA��{�E�ړ��E�^�͏d�v�B

�Ⴆ�ǂ����Ă��R�肪���܂��ł��Ȃ����ɁA�R�������K�����Ƃ��Ă��A�̂̏d�S������Ă����肵�ė͂����܂��`����Ă��Ȃ�����ł��Ȃ��킯�Ȃ̂ŁA���̑匳�̗��������璼�����������͑����Ȃ̂��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i125�j | |

31/Jul/2014 22:28

| |

| �u�����Ă�����̂��ő���������Ƃ����̂̎g�������厖���B�����̑��̒i�K�Ŋ߂��ő���g����悤�ɂƈӎ����邱�ƁB

�߂̓����Ƃ��āA�r��U������Ƃ��A�̑O���̕��ɂ͏[�����̂ɁA���ɂ͂��܂�Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł͂��������B �{���Ȃ�ΑO�㋤�����悤�ɂ�����Ɖ�߂������Ă���͂��Ȃ̂ŁA�����ڂ����ς��g�����Ƃ�S�����邱�Ƃ���B �����łȂ��ƁA�ߎ��̂��d���Ȃ邵�A�ؓ������Ă���Ȃ����璼���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �g�������ăe�N�j�b�N��p���[�����邱�Ƃ��l����O�ɁA�����̑̂��ő���ɐ������Ƃ������Ƃ��l����B �g��͂���A�}�t��Ԃ̕����B�܂����̕������������肳���Ȃ���A������}�t��Ԃ������Ă����Ƃ���ʼn����ς��Ȃ��B�v�@��126�ɑ��� |

|

| �Ɏt�搶��^�i124�j | |

31/Jul/2014 22:27

| |

| �u���S�҂͐����̎����Ђ˂��Đ��𗬂����Ƃ��o����B�����҂͐����X���[�X�ɗ����悤�ɋȂ������z�[�X���܂������ɒ����B

�㋉�҂͂܂���������Ă��鐅���o����}�����肵�āA�����悭�������@���l����B�v |

|

| �Ɏt�搶�����{�i3�j�@ | |

31/Jul/2014 01:01

| |

| �u�S��(�n���}�[)�͋����Ă��ꂽ�v�@�����d�M(��)�@�u�k��

�u���̏u�Ԃɂ�����v�@�����d�M(��)�@������ �u�G���̂��Ƃ��@�]��ł����܂�Ă������オ��!�v�@�J���_���i���j�@�o�Ō|�p�� ����3���͂����镪��ŋ��Z���s�����́A���ڎw���l�ɂƂ��Ă��̂��������߂ɂȂ�{���Ǝv���܂��B ���́A���Â��I�[�N�V�����ł�����ɓ���Ȃ��{�ł��B�@�C�ɂȂ�I���͂��ВT���Ă݂Ă��������B |

|

| �Ɏt�搶��^�i123�j | |

28/Jul/2014 23:36

| |

| ���̐e�w�ɂ��āB�u�p���`��ł��͐e�w�ɗ͂��A�e�w�����ł����B����������ĕ��������ǁA�ɒ[�����Ɛe�w�������c�����߂ɕ������悤�Ȃ��́B������������������Ɨ͂�������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i122�j | |

28/Jul/2014 23:30

| |

| �u���ׂē��Ɩ��̂����̂́A�����𗥂��邱�Ƃ���n�܂�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i121�j | |

28/Jul/2014 23:28

| |

| �u�����⍿�T�ł����������Ď��g�ނƁA�����Ԃ���Ă����v�B���ӎ��̗̈�ɂȂ邩��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i120�j | |

28/Jul/2014 23:26

| |

| �u�{�̓ǂݕ��ɂ��Ă��A�����ʔ����������ǂނ̂ł͒m���̋z���ɂ����Ȃ�Ȃ��B���̖{���A���̒��҂��������������̂��Ƃ��������܂ōl���ēǂ܂Ȃ��ƁA�������R�ǂƂ���ŁA�P�Ȃ�y���y���Ȕ����m���ɂ����Ȃ�Ȃ���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i119�j | |

28/Jul/2014 23:21

| |

| �u���o��O���͔g������B�j���V��͕ʂƂ��āA��������C�s���Ă���V����̂��o�͔g��������A�����ł���������̂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i118�j | |

28/Jul/2014 23:18

| |

| �搶�Ƃ̉�b�̃������B�Ɏt�搶�̏ꍇ�́A���ɓ����{���āA����̓���ς�ł䂭�^�C�v���낤�Ƃ���������Ă����B�����Đ̂́u��蕔�v���u�������v�ɂȂ낤�Ǝv���Ă����A�Ƃ�����������Ă����B

|

|

| �Ɏt�搶��^�i117�j | |

28/Jul/2014 23:13

| |

| �u��R���ق��A�Ő�������̒��ɃR�X��������l���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i116�j | |

28/Jul/2014 23:06

| |

| �u�ȑO�A�{�����i�R���̍ۂɑ��ق����ŔG�炵������ɕ~���߁A���̏��j�炸�ɒʂ邱�Ƃ��ł�����т������悤�Ƃ��������A���l�������킵�����N���ł��Ȃ������B

�̂̎g�������S�R�������ĂȂ���I�Ƒ��ق͓{��ɓ{�������̂��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i115�j | |

28/Jul/2014 23:02

| |

| �u����5�₻�̑����x���̏�ʂ̌^�́A�˂������A�͂�ŕ����ē|���Z�������B�v

|

|

| �Ɏt�搶�̐l�� | |

13/Jul/2014 13:13

| |

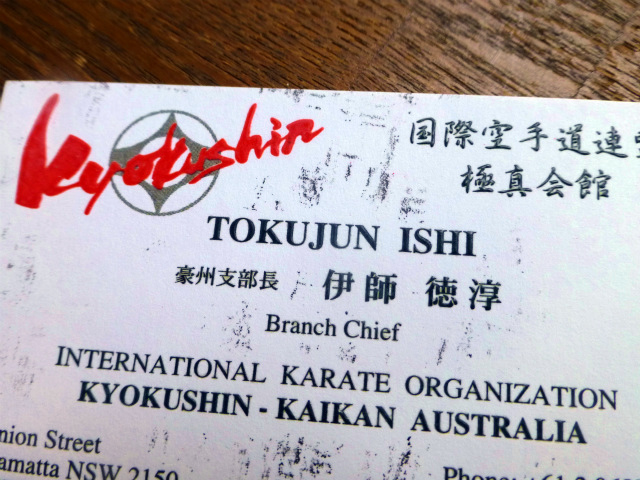

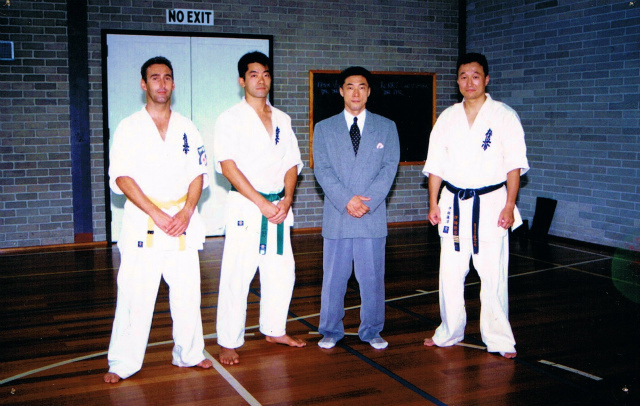

| �����؍݂�����1�N3�����̊ԁA�m��4��̃Z�~�i�[���J����A���̓s�x���{�̑�1���̎t�͂̊F����ɓn�����������A�I�[�X�g�����A�̓��ꐶ�Ɍm�Â����Ă����������B

96�N4���F���E�Α�\�A�����[���t�́A��؍����t�́A�쌴�ޕ���t�́A�R�{����t�� 96�N8���F�˖{���b�t�� 96�N10���F���ˍN���t�� 97�N2���F���c�K�v�t�� �����B�X�����Ԃ�̎t�͂����قł����̂��A�Ɏt�搶�̐l���������Ǝ������܂��B �����S���Q�������Ă��������܂������A�I�[�X�g�����A�ɂ������炱���A����ȋH�L�ȋ@������Ă�����ł��傤�ˁB |

|

| �Ɏt�搶��^�i114�j | |

10/Jul/2014 01:33

| |

| �u�����ɏo��ɂ������ăv���b�V���[��S�z�ȖʂȂǂ��邩������Ȃ����A��ԑ�Ȃ̂̓G���W���C���邱�Ƃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i113�j | |

10/Jul/2014 01:32

| |

| �u������܂��̂��Ƃ����ǁA�m�Âł����ł��g�ł���Ă����牽�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��炳��Ă���̂ł͂Ȃ��A�����ł�����ł��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i112�j | |

10/Jul/2014 01:30

| |

| �u�X�p�[�����O�̍ہA�Ⴆ��1�`10�̋���������Ƃ̊Ԃɂ������Ƃ��āA1�`6�܂ł̓X�s�[�h�E�p���[���ɓ���Ă��A7�`10�͗͂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i111�j | |

10/Jul/2014 01:28

| |

| �u�����h���h��}��ɃX�g���b�`������ƒE�́E�����b�N�X���₷���Ȃ�B����͕���p�ɂ����Ă������B�����畐��͖ʔ�����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i110�j | |

10/Jul/2014 01:13

| |

| �u�����ƍl�����m�Â�����悤�ɁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i109�j | |

10/Jul/2014 01:12

| |

| �u�G�Ђ����ڂ�悤�ɁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i108�j | |

10/Jul/2014 01:12

| |

| �u�݂�ȗD���������B�ǂ����ނƂ��͗e�͂̂Ȃ��U���ő���������̂߂������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i107�j | |

10/Jul/2014 01:11

| |

| �u�݂�Ȉ��肪���肾��ˁ[�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i106�j | |

10/Jul/2014 01:11

| |

| �u�݂�ȓ������ł�����ˁB�Ȃ�ł����Ɨ����悤�ɂł��Ȃ��̂��ȁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i105�j | |

10/Jul/2014 01:02

| |

| �u�I��ł���Ԃ͏�ɐ��E����ڎw���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�Ⴆ�Ă݂�Ȃ�A�����̓G�x���X�g�ɓo���Ă�낤�Ǝv���Ă���z�ƁA�������̕ӂ̒�R�����ӎ����Ă��Ȃ��z�Ƃ̍��͂��̂������傫���B

�G�x���X�g��_���Ă���z�ɂ͏��Ă�͂����Ȃ��B�n�����炢�����ӎ��ɂȂ���A���܂ł���̑I��̂��Ƃ��A�킟�[�A�X�S�C�Ƃ��������Ȃ��̂��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i103�j | |

08/Jul/2014 00:36

| |

| �u�X�s�[�h�E�p�x�E�C���p�N�g�A����3�������āA�ꌂ�K�E�ƂȂ�B�Ȃ��^��3��v�f�͇@�Z�̊ɋ}�A�A���̒��߁A�B�͂̋���ƂȂ�A�O�҂�3�Ƌ��ʂ���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i102�j | |

08/Jul/2014 00:35

| |

| �u�_�i���Ȃ�j�悭���i�́j�𐧂��B�� �� ���i�K�`���K�`���j�͗͂̋����������B�� �� �_�ł́A���̗͂͏_�ɂ͂˕Ԃ����A�������͋z���A���邢�͋t�ɂ͂˕Ԃ��Ă���B���ɏ����ڂ͂Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i101�j | |

08/Jul/2014 00:35

| |

| ����^�i100�j�ɑ������t�Ƃ���

�u�����āA���̂Ђ˂�Ƃ�������B�Ђ˂������̂����̏�Ԃɖ߂낤�Ƃ������A�u�ԁu���ށv�Ƃ�����ԂɂȂ�B���̏�Ԃ��u���Ȃ�v�ݏo���B�����āu���Ȃ�v�������X�s�[�h�ƂȂ�B�v |

|

| �Ɏt�搶�̖{�I | |

06/Jul/2014 14:14

| |

| �Ɏt�搶��Ŏ��̌��Ƃ��Ďg�킹�Ă�����������ɂ́A�搶�̖{�I���������B�Ȃ����I�[�X�g�����A�ɗ��Ă���Ƃ������́A���{�ɂ��鎞�ȏ�ɓ��{��̊������×~�ɂȂ��Ă����B

�搶�͓Ǐ��ƂŁA���������̂��������A�i���v���N�����Ă݂�Ɓj�����̃��C���i�b�v�ɂ��ӎ��̍������������B ���̃��C���i�b�v����A�u�[��A����ǂ�ł݂�Ƃ�����v�Ǝ����玟�ւƉۑ�H���n���ꂽ�̂����A�����ł̓Ǐ��A�����ď����������ҁE���Ђ����ł������̊j�ɂȂ��Ă���B���ӂ��̏�Ȃ��B �Ƃ������ƂŁA�����̎������������{�𐔍��Љ�܂��B |

|

| ������ɓ���܂� | |

30/Jun/2014 23:07

| |

| �{����6�����������ďI���Ƃ��鍡��̌m�Ó��L�ł������A���̏o�������ɓ݂��������ƂƁA�Ɏt�搶�̌�^���܂��c���Ă���Ƃ������Ƃ�����A7/15�܂ʼn�����̋������������܂����B�c�蔼���ŁA�o����܂��B���E�B

1996�N��4���`1997�N3���܂ňɎt�搶�̃p���}�^����ɒʂ��A���̊Ԃ�6�����قLjɎt�搶�̂�����ɏZ�ݍ��܂��Ă��������܂����B �����A�搶�Ɖ�����A�܂�1�̐搶�̈����A���a�����炷�A������ƍL�߂̃A�p�[�g�ł����B�Ȃ̂ŁA�m�Â��܂߂Ė{���ɑ����̎��Ԃ��ꏏ�ɉ߂������Ă��������A���킩��̈���25�̎��ɓ���34�������搶�́A�ꐶ�����ɋ��̂��ƁA�l���̂��Ƃ�b���A�@���Ă���܂����B ���̍ہA�Y��ʂ悤�ɂƁA�������Ə����Ă������������ɁA�����̓��L�������Ă��܂��B �����ǂ�ł������ɂƂ��āA���ɗ����A�ǂ��������邩������܂��A�Ƃ������搶�̌�������̎g���Â����������Ɏ������������͂Ȃ��Ƃ�����O�ŁA���Ɣ����������Ă��������܂��B �������X���t�������������܂��` |

|

| �Ɏt�搶��^�i99�j | |

29/Jun/2014 23:08

| |

| �u�O����������O�R�グ������ۂ́A�̂����Ɍ����Ȃ����ƁB�{���ɏ�肢�l�̑O�R�グ������ƁA���̐l�̊߂����ς��ɑ����オ������A�^��̕��Ƀr�����b�ƐL�тĂ��銴����������́B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i98�j | |

29/Jun/2014 23:05

| |

| �u���������Ȃ��Ă��Ȃ��I��{�͎����̌����B���2�{�̃��[���̏�ɗ����Ă���悤�ȃC���[�W�ŁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i97�j | |

29/Jun/2014 23:03

| |

| �u����ЂƂЂƂɐ[���Ӗ�������B����������Ă��̂ƁA�����łȂ��̂Ƃ͑S�R�Ⴄ�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i96�j | |

29/Jun/2014 22:59

| |

| �u����ς�ꔭ�����I��͋����ˁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i95�j | |

29/Jun/2014 22:58

| |

| �u����ɗ��������o�[�̊�Ԃ�����āA���̓��̌m�Â̓��e���x����ݒ肷��B���т��甒�т܂ł������Ă�����A���̐^���Ƃ��Ē������x���ɂ�����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i94�j | |

29/Jun/2014 22:56

| |

| �u����ɂ����āA�ڂɉf�����A�l�X�Ȃ��Ƃ��@�m���銴�o��{�����Ƃ͑厖���B�Ⴆ�ΎԂ��^�]���Ă��āA�O�̎Ԃ��ˑR�E�ɍs���������Ǝ��O�Ɏ@�m������A����ɗ��Ă��郁���o�[�����āA�����͂ǂ�Ȋ����ɂȂ肻�����Ƃ��B

��ɂ����������o��{�����Ƃ��A���͑g��ɂ����Ă������Ă���B�����ǂނ��Ƃ��ł��A����ɉ����邱�Ƃ����O�ɂł��邩�炾�B���������������o�������Ȃ���A�g��ł�����ł����Ȓ��S�I�ɂȂ��Ă�����̂��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i93�j | |

29/Jun/2014 18:45

| |

| �u�X�g���b�`�B���ɗ��K��̃X�g���b�`�������Əd�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɂ����Ă������B�������邱�Ƃ��A��Еt�����d�v�B�Ⴆ�A���X�g�����̐~�[�ł��A��Еt������������Ƃ�邱�ƂŁA���̓��̎d�����C�����悭�X�^�[�g�ł���ł���B

�m�Ì�̃A�t�^�[�P�A�S�ɂ�邱�ƂŁA��ɉ����̏�Ԃœ���Ɉڂ��B�P�A�������Ƃ���l�Ƃ��Ȃ��l�ł́A�N�����o�ĂΊm���ɍ����o�Ă���B�Ȃ��Ȃ��F���ꂪ������Ȃ��B ����I�ɂ�镵�͋C�E���K�����肽�����ǁA�Ȃ��Ȃ�����ˁB50���̐l�Ԃ�������Γ���S�̂ŕς��낤���ǂˁB�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i92�j | |

29/Jun/2014 18:38

| |

| �u�g��̗��K�ɂ����āA�݂�Ȍ���ꂽ�Z�̍U�h�������Ȃ��B�����F�Ɏ����̂͒P�Ȃ錩�{�ɂ����Ȃ��̂�����A���������͊e���������ōl���Ă��Ȃ���B�݂�ȍl���Ȃ���ˁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i91�j | |

29/Jun/2014 18:34

| |

| �u�ǂ̊p�x����Ԍ��������邩�B�����45�x�̊p�x�B�����̑̂�@���Ă݂�Ε�����B���ƁA�������̂̒��S�����}���B���傤�ǁA���B�̂�����������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i90�j | |

29/Jun/2014 18:32

| |

| �u�̂̂ǂ����A�Ⴆ�Ύ�Ƃ����Ƃ��A�I�Ƃ����u���Ă���Ǝ��S�̂��u���āA�͂������Ă��܂��B�̂���{�̎��Ƃ��Č��A�u�����Ȃ��悤�ɁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i89�j | |

29/Jun/2014 18:29

| |

| �u�����c�[�ƒ��i�R��ő̂̎g����������悤�ɂȂ�̂��B�O�R��͌��\�����[����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i88�j | |

29/Jun/2014 18:28

| |

| �u�g��E�����E�^�@����3���o�����X�悭�ł�����̂��{���̋��ƁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i87�j | |

29/Jun/2014 18:26

| |

| �u�����Ɏ����̑̂���A�R���g���[���ł��邩���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i86�j | |

29/Jun/2014 18:24

| |

| �u���������Əo���i�����j�����B�g���^�A���̑����ׂĂ̑̂̓��������A����������ƁA���{�l�͈����͓̂��ӂʼn����̂����B���m�l�͉����͓̂��ӂ����ǁA�����̂͋��B

������I�[�X�g�����A�l�ȂɌ����������点����A�܂��q�h�C�����ǁA�O����������点����Ȃ��Ȃ��L�}���B�����ă}�N���Ɍ���ƁA����͐���������킷�ׂĂɌ��o���Ă���B �Ⴆ�ΐ��m�l�͎����̈ӌ���O�ʂɉ����o�����Ƃ����ӂ����A���{�l�ɂƂ��Ă���͋��łނ���A��������ĉ�����ނ��Ƃ����ӂł���B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i85�j | |

28/Jun/2014 16:09

| |

| �u�������̂��Ƃ́A40�����炢����������Ȃ����낤�ˁB����قlj����[����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i84�j | |

28/Jun/2014 16:09

| |

| �u�Ȃ����̋Z���A������������������̂��A�����ɂ͕K���Ӗ�������̂����炻����l���Čm�Â��Ȃ�������Ȃ��B

�Ⴆ�A�u���v�B�ł͏�i�E���i�E�O�E���Ƃ��邪�A���������ƈقȂ�B��i�E���i�E�O�ł́A���ׂĂ̑œ˂̋Z���A���̎���ł��̂܂܍U�����ł���B ��i���痠���A�O����I�ł��A���i���牺�˂��Ƃ����悤�ɁB�ł������\�z���Ă���̂͑��肩��͂܂ꂽ�肵���ꍇ���B��Ƃ����Ƃ��͂܂�āA���Ńo�`�[���Ƃ͂����B���ꂪ�����B�����ăc�[�ő��̎�ő�����U���B �����ł͂����Ƌ��ɁA�̂������ăc�[�ōU���B�l���Ă݂���A���ȊO�̎͑O�������ł�邪�A�������͌�������B����͈����������s�������炾�B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i83�j | |

28/Jun/2014 16:09

| |

| �u�Ō�ɏ��̂̓I�[�����E���h�v���C���[�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i82�j | |

23/Jun/2014 00:19

| |

| �u�l�Ԃ͉�������Ă��A�c������Ă����E�Ώ̂���Ȃ���B�O�R�グ�ł��Ă��A���R�グ���ςȂ�A�ǂ��������������B�E���ł��č����ςȂ̂������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i81�j | |

22/Jun/2014 23:58

| |

| �u��i�E���i�E���i�E�R��Ƃ��邪�A���i��������̂̎g����������̂ɓK���Ă���B����͑œ_�����̍����Ɠ���������A�������肳�����܂R��邩��B

������܂����i�ő̂̎g�������o����̂��悢�B���i�������Ή��i����i�����Ƃ͓����B�������Ⴆ�A�������⍕�V�_���͉��i�͂������ǁA��i�͉���B����͉��i��������Ă��܂��������B �m�ÂŃT���h�o�b�O��~�b�g���R��ۂ��A�����̃p���}�^����ł́A�͂��ߒ��i��������Ă���B����͂Ȃ����H�ŏ��ɒ��i����邱�Ƃɂ���āA�������̂̎g�����̊m�F�����邽�߂��B ���Ȃ݂Ɂu�m�F�v�Ƃ������Ƃɂ��ẮA�m�Â̂Ƃ���ǂ���ɍs���s�������B������s�����������邱�Ƃɂ���āA�d�S�i�O�c�j��s�x�m�F���邽�߂��B |

|

| �Ɏt�搶��^�i80�j | |

22/Jun/2014 23:58

| |

| �u��͂���̗��z�͈ꌂ�K�E�B�C���[�W�Ƃ��Ă͓��{���ŃX�p�b�ƈ꓁���f�Ƃ����������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i79�j | |

22/Jun/2014 23:57

| |

| �u���[���ӂ������Ă���z�[�X�̒��ɓS�̋ʂ��ЂƂ����Ă���ƃC���[�W�B���̃z�[�X���u���ƐU��ƁA�ڕW���ɓ��邻�̏u�ԂɓS�̋ʂ��o�`�[���ƍō��̃C���p�N�g��ڕW���ɗ^����B����Ɠ����悤�ȃC���[�W�œ˂����R������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i78�j | |

22/Jun/2014 22:51

| |

| �u���ׂĂ͓��퐶������B����̐����̒��Ŏ����𗥂��Ă������Ƃ��A���ׂĂɌq����B�^�ʖڂɐ^���ȑԓx�ł�����̂����ǂ͕����B����͖{���ɖڂɌ����ĕ�����₷���B�ǂ����Ƃ����Ă���A�ǂ����Ƃ��Ԃ��Ă��邵�A���������B

�ʂɓ��ʂȂ��Ƃ������A���ʂȏꏊ�ɍs���K�v�͂Ȃ��B�ł��l�Ƃ�����͉���������A�����Ɗy�ȕ��@�͂Ȃ����Ƃ����l���A�ڐV�������̂ɔ�т����肷��B�V���@���ɓ���̂������B�������A��������Ȃ��B ���_�͓��퐶���B����̋��[����ɂ���킯���B�������ʂȂ��Ƃ���Ȃ���B�܂����ꂪ�������ςȂ��ǂˁB�܂������C�������Ȃ���B �ǂ����Ƃ����Ă��Ă��A�t�b�ƋC���Ă��܂������ɂ́A�����Ƃ����Ԃɓ]���B�����Ă����͎̂��ɊȒP�B�������A�o���Ă����͎̂���̓��B �ǂ��Ȃ���A�����Ȃ���A�����Ă����̂��A�������猴��������A���̌��ʂ�����B������₷���ˁB�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i77�j | |

22/Jun/2014 00:18

| |

| �u�ɐ^�̐V����͂����邩�H����͐��E���̃`�����s�I���ɓ��{�l�ȊO�̐l�Ԃ��Ȃ��������낤�B

���[���h�J�b�v���C�O�ŊJ����A�����ŗl�X�ȊK���œ��{�l�ȊO���`�����s�I���ɂȂ�Δނ�͎��M�A���X�ɐ��E���̃`�����s�I���ɂȂ�Ƃ������܂�B �Ȃ������ŐV���オ���邩�H����͉�����D��ꂽ���{�����̌�A���������ĕ�������ɐ^�̃C�j�V�A�e�B�u���Ƃ�ׂ������͂�����Ǝp�������̂��B �`�����s�I���͓��{�l�ł͂Ȃ��B�������A�������̐��_�̎x���̔��M��n�����Ă͒f�łƂ��ē��{���Ƃ�Ȃ�������Ȃ��B������Ƃ邾���̂��̂����{�ɂ͂���̂�����B �������߂ċɐ^�����̂��A�ɐ^��ʂ��Ă��ꂼ��̐l�������������Ƃ��Ă���̂����A�͂����蕪���������A���݂̋��Z��ӓ|�ɗ���Ă���ɐ^�����Z��ڎw���l���A�����łȂ��l�ɂ��A���ׂĂ̐l�ɂƂ��ē��������Ă����A�{���̈Ӗ��ł̕����ɏ�����̂��낤�B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i75�j | |

22/Jun/2014 00:00

| |

| �u�v�͂����ɔ����x�����߂邩�Ƃ������Ƃ���肾�B�g��ɂ����Ă͉��ʂ̔������x�����珇�Ɍ�����

�@ �ł߂� �i����̋Z���u�ԁA�ؓ����ł߂Ď�j �A �� �i�����ʂ�邱�Ɓj �B �Ԃ��� �i����A�������������ɂ���j �C �~�߂� �i����̋Z�����B����O�ɍU�����A�����j �D ���킹�� �i����̍U���Ƃقړ����Ɏd�|���A�Z��������Ƌ��ɁA���h���ȑԐ��̑���Ƀ_���[�W��^����j �D�́u���킹�āv�͂������o���W�����P���B����ɏ�����̂͂Ȃ��B�������x�������ʂɂȂ�Ȃ�قǁA�݂��Ƀ_���[�W���B�D�̍��킹�锽�����x���ɓ��B����A���݂��ɏ����Ƃ��낪�Ȃ��B���ꂱ�����߂�ׂ������̃��x�����B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i74�j | |

19/Jun/2014 23:51

| |

| �u��������|�����邮�炢�̉��̓����E�U���i�R�蓙�j���Ȃ���A�c�̍U���i�O�R�蓙�j����������Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i73�j | |

19/Jun/2014 23:50

| |

| �u�r���Ăł��o�[�s�[�W�����v�ł����͈͂����ς��ɂ��Ȃ��ƁA�����ƌ��ʂ�����Ȃ��B����͐������i�˂��ł����������A���������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i72�j | |

19/Jun/2014 20:17

| |

| �u�p���`���͂����悤�ɁA�˂����ނ悤�ɑłƂǂ����Ă��I���O�ɂ����Ă��܂������B�Ȃ̂ŁA�܂��p���`��ł��͏d�S�𒆑��ɒu���A�����ɗ͂�����悤�ɁB

�O���ɗ���Ă����Ă��܂������ȏ�̂̓A�S�i��j�������悤�Ȋ����ƁA�G�̃^���ŃL�[�v����B����͏R��ł��������B�������ł������o���Ă���A�˂����ނƂ����ӎ��Ɉڂ�����B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i71�j | |

19/Jun/2014 20:05

| |

| �u���̏ꏊ�ɍs�����Ƃ͕K�v���B�g�c���A�̎v����{���ɒm�肽����ΗႦ�Ώ������m�̂������Ƃ���܂ōs���Ȃ��ᕪ����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炻���ɂ́A���A�̑z���A�g�����c���Ă��邩�炾�B

�����ɓ��������A�����̑̂̒��ʼn������͂����邩������Ȃ��B���ɂƂ��Ă̓l�p�[���E�`�x�b�g�����肪�u�͂������v�����ˁB�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i70�j | |

19/Jun/2014 20:01

| |

| �u�v���I�v��������I�m�M�����Ă�܂Ŏv���I�@����͎O�r�t�͂�������`���������b�Z�[�W���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i69�j | |

19/Jun/2014 19:59

| |

| �u�l�ԂЂƂ�ЂƂ�͓_�B���ꂪ���ɂ���ĂȂ�����ƂȂ�B�����čŏI�I�ɂ͉~�ƂȂ�B���̍l���͂��ׂĂɒʂ���悤���B�����̂��Ƃ��ڂ݂Ă��A�F�X�Ȗ{��ǂ�A��������A�l������Ƃ����ЂƂЂƂ̓_���A�C���t���Ǝ��͂Ȃ����Ă��邱�Ƃ�������A����ɋC���t���Ɖ~�ɂȂ��Ă���B

���ق����̋ɂ͉~���ƌ����Ă���ꂽ�B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i68�j | |

19/Jun/2014 19:55

| |

| �u�^���i�����^�ԂƏ����j�͎����̐���������ŕς�������́B�������A�h���E�V���͕ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i67�j | |

19/Jun/2014 01:00

| |

| �u�搶�Ƃ́u�����l�v�A��ɂ��̐�ɂ�����́B������搶�B�ǂ��������ŁA�ǂ����Ȃ����́B��y�Ƃ͐���s���y�i�Ƃ�����j�̂��ƁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i66�j | |

19/Jun/2014 00:59

| |

| �u�m�Ò��ɑS�͂��o���Ȃ��āA�����őS�͂��o����킯�Ȃ�����Ȃ����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i65�j | |

19/Jun/2014 00:59

| |

| �u������A�����̎�����U��Ԃ�A���������������l����B�������オ���Ă���A�������Ƃ������ɘA�łł��Ȃ��ȂNJm���ɂ����������ׂ����A�����錻�ۖʂ̃`�F�b�N���K�v�����ǁA�{���ɍl���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ƃ́A�S�E���_�̏�Ԃ̕����A�����܂ł̃v���Z�X�i�m�ÁE���퐶���Ȃǂ��ׂāj�̕����ł͔��Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��������ǂ����Ƃ������ƁB

|

|

| �Ɏt�搶��^�i64�j | |

19/Jun/2014 00:41

| |

| �u�l�Ԃ̂����Ƃ���́A�u�����v��������āu���灨�K�������K�v�ւƓ����Ă�����Ƃ���B�Ⴆ�Ύ������Ȃ����������A�ǂ��s��������̂������B

�����Ċ��K�܂ł�������ɂ́A���̗���邪�@���A���R�Ƒ́E�S��������ԂɂȂ��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i63�j | |

19/Jun/2014 00:41

| |

| �u�m�Â����Ă����čU���͂ɂ͂ǂ����Ă������ł��邩������Ȃ����A�̋Z�p�Ɋւ��Ă͌m�Â�������ΒN����100���܂ł����Ă�����̂��B�F�������킩���Ă��Ȃ���ˁB

����E�E���c�E���V�i�h�̗��j�Ɣ�r���Ă݂�ƁA�U���͂͑��c�E���V���������A����E�͎̋Z�p�����̗��l�����̂��ł���B�����狭�����A�D�����ł����B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i62�j | |

19/Jun/2014 00:40

| |

| �u���Ă���Ƃ���̂��u���̎��v�ɂȂ��đO�X���Ă���͍̂ň�����B�����͕��A�w�̎コ�ƃX�^�~�i�̂Ȃ��B���̎��ɂȂ��Ă����i�����炢�₷�����A���i����������₷���A�̔������x���Ȃ�B

�l�Ԃ͂����������ア��ԂɂȂ�ƁA�����Ƃ���A�{���������B���ȊO�ł����ׂĂɂ����Ă������B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i61�j | |

19/Jun/2014 00:25

| |

| �u�O�킩�牽���w�Ԃ��B�ْ��ƒo�ɂ��w�Ԃ̂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i60�j | |

19/Jun/2014 00:25

| |

| �u�̌m�Â�ʂ��ĉ����w�Ԃ��B�͏�ɏ�̂�45�x�ɔP��B�̌m�Â̖ړI�́u���v���邱�Ƃɂ���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i59�j | |

19/Jun/2014 00:24

| |

�u�l�Ԃ̑̂ň�ԑ�ȏꏊ�͂Ƃ����A��Ɣw���i�̎��A�̊��j�A���i������y��j�B�y�䂪�ク��A�����c�݂��o�Ă��܂��B�v

�u�l�Ԃ̑̂ň�ԑ�ȏꏊ�͂Ƃ����A��Ɣw���i�̎��A�̊��j�A���i������y��j�B�y�䂪�ク��A�����c�݂��o�Ă��܂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i57�j | |

18/Jun/2014 00:05

| |

| �u�Ί�͂������ˁB����̐l�̋C�����A�����̋C�����悭�Ȃ�B�܂��Ƀ��[�R�X�g�A�n�C�N�I���B�e�B�[�B������g��Ȃ���͂Ȃ���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i56�j | |

18/Jun/2014 00:04

| |

| �u�����͒�������Ȃ��Đ[�����B�Q��O�ɂ͗ǂ����ƁA�y�������ƁA�����������ƂȂǂ��v�����Ƃ��B���̎v���͂����O��������Ύ�������̂����A�����������Ƃ��l���ĐQ��A�C�����ǂ���������Ƃ������̂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i55�j | |

18/Jun/2014 00:04

| |

| �u�ϋɓI�s���͐ϋɓI�v�l�ށB�p���}�^����̐��k�͊F�����Ƃ��납�璷�����Ԃ������ė���B�����������Ɏ���s������ƁA�v�l�����������Ă��邵�A���ԂƂ������̂���ɂ��邾�낤�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i54�j | |

18/Jun/2014 00:04

| |

| �u�����m�Â��邩����Ȃ��āA�ǂ��m�Â��邩����ˁB�����͉��������E���h������Ƃ�����Ȃ��āA������ǂ�����������厖�B�X�s�[�h���ӎ����Ă�����Ƃ��A���Y�����ӎ������Ƃ��B

����Ɠ����悤�ɁA�l���ɂ����Ă��������Đ����邩�ł͂Ȃ��A�ǂ������邩���d�v�Ȃ�B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i53�j | |

16/Jun/2014 22:56

| |

| �u�_�Ђő��o�̗͎m���l�҂ނ��낤�B����͂�����C�����߂ɂ���Ă���̂��B���ׂĂɈӖ�������Ƃ������ƁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i52�j | |

16/Jun/2014 22:56

| |

| �u�L�тƔP��ŁA�u���Ȃ�v������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i51�j | |

16/Jun/2014 22:54

| |

| �u�������Ɛ��m�ɂ��Ȃ���ΐ��������������Ȃ��悤�Ɍ^�������B�Ⴆ�Ύ��̊p�x�ЂƂ���Ă��S�g������ɂ���Ęc�ނ̂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i50�j | |

16/Jun/2014 22:53

| |

| �u����ʂ��Č��N�ɂȂ�Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B�̂̐������g�����������̒����ɂȂ���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i48�j | |

14/Jun/2014 01:12

| |

| �u�т͐���Ă͂����Ȃ��B���������Ă��܂��̂��B���m�ɂ����铁���Ǝv�������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i47�j | |

14/Jun/2014 01:12

| |

| �u���Ȃǂ���Ă���l�Ԃ͑̂���v�Ǝv��ꂪ���Ȃ̂����A���͌m�ÂȂǂ�ʂ��Ėc��ȃG�l���M�[������Ă��邱�Ƃ���A��l������R�͂������Ă���ꍇ������̂ŁA�̂̎��ȊǗ��͏�l�ȏ�ɋC�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i46�j | |

14/Jun/2014 01:11

| |

| �u��17��̑S���{�͖ʔ������B15�A16�Ɖ��i�̗������������A���䂳��i�⑼�̋Z�ŏ����Ă����̂��B���v�������B����ׂ����̂��������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i45�j | |

14/Jun/2014 01:11

| |

| �u50���͑��ق͂��ߑ��̐l����F�X�����A50���͎����ōl�����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i44�j | |

14/Jun/2014 01:10

| |

| �u�����c�[�𐳂����ł���A���̋Z���������Ȃ�B�����c�[�͂�������ƌ�����]����悤�ӎ����邱�ƁB���Ƒ��̌������ǂ��܂ʼn�����邩�����A����ł����Ɠ��������ōŏ����̓����ŃL���b�Ƃ��B�����������Ƃ܂������͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i43�j | |

14/Jun/2014 01:10

| |

| �u�������i�I�[�X�g�����A�j�ɗ��Ċ��������Ƃ����A�������̐l�Ԃ͂ǂ��������͎咣���邪�A����ɕt������ӔC�Ƃ������̂���肽���炸�A�����悤�Ƃ��邸�邢�z�������B���ʂ����ď����ɂ��悤�ȁA�l�Ԃ̐����l�Ƃ��Ă���ł̓��N�ȓz�ɂȂ�Ȃ���ˁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i42�j | |

14/Jun/2014 01:09

| |

| �u3�Ƃ��������ɕs�v�c�Ȋm�M��������B3���A3�T�ԁA3�����A3�N�ԁA���̂��Ƃ𑱂��钆�ł��̂��ꂼ��̊��Ԃ͂��ׂĈӖ�������悤�Ɏv����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i41�j | |

14/Jun/2014 01:09

| |

| �u�ړ��m�Âœ����Ƃ��͐卜�E�����瓮���B�����Ă݂�A�N���ɂ��̕�����������đO�ɃX���C�h����悤�Ȋ����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i40�j | |

14/Jun/2014 01:08

| |

| �u�p���`��L�b�N�̃R���r�l�[�V�������K������Ă���ہA�Z���~�߂Ă̓_�����B��{�Ȃǂł̓C���p�N�g�̏u�Ԃ𑨂���̂��ړI������A�Z���~�߂Ă��悢���A�R���r�l�[�V�����ȂǓ����̗��K�̎��͓˂����炷���Ɉ����Ȃ��ẮB

�ɒ[�Ɍ����A�~�߂��Ⴆ�Z���~�܂��ăP���J�ɂ����ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i39�j | |

14/Jun/2014 01:08

| |

| �u�����Ƃ��͕�w���ŕ����悤�ɂ���Ƃ悢�B�͂����ɓ���B������P���J������o���[�_���T�[�͋�����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i38�j | |

14/Jun/2014 01:07

| |

| �u�Ⴆ�A�I�R����ł́A�F�����̜I�R�t�͂̍\���ł���Ă���B������F�R�s�[���B����ł̓_���B

�\���Ȃǂ͈�l��l�ɍ��������̂�����̂����A�e�l�����ꂼ��ɍ������\�����N���G�C�g�ł���悤�ɓ����Ă������̂����A�̐S�̐c������Ă����悤�ɂ��Ă����Ȃ��ẮB�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i37�j | |

12/Jun/2014 22:34

| |

| �u�������A�݂�ȁu��������v���肾��ˁB���70���A�O30���Ɠ��ł͕������Ă��Ă��A�ǂ��܂ő̂ŕ������Ă�����B60�F40�A70�F30�A80�F20�A90�F10�Ƃ��ׂđ̂ŕ�����悤�ɂȂ�Ȃ���B�g��̎����u�ԁA90�F10�ɂȂ鎞������B���̂��߂ɂ��̂Ŕ[�����Ă������ƁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i35�j | |

12/Jun/2014 00:52

| |

| �u���V�_����c���x�G�̑g��͋������A���Ƃ������̂��Ȃ��B��ӓ|�̑g��ł͂����ʗp���Ȃ��Ȃ邵�A�l�ɂ���Ă͂��łɒʗp���Ȃ��B�����炢�̏ꍇ�ł��A���ϐ����������A�����������悤�ɍl���Ȃ�������Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i34�j | |

12/Jun/2014 00:51

| |

| �u�тƂ������̂ɑ��Đ����ƌ�����Ă���y�������B���N���������炦��Ƃ��������̂ł͂Ȃ����A�搶������Ƃ������̂ł��Ȃ��B���i�������Ό�͂ǂ��ł������Ǝv�����ǂˁB

�܁A�{���͎t�͂�搶�����̐��k�ɂ͂Ǝv�������Ɏ�������̂����A�^������̂ł��������̂��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i33�j | |

12/Jun/2014 00:51

| |

| �u�����I�[�X�g�����A�ł͏�����тƂ��������̂��r�W�l�X�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�{���͂����������̂ł͂Ȃ��B�т��ς�邱�Ƃɂ���āA���̐l�������ƐL�т邾�낤���Ƃ����҂��Ă��̋@���^������̂��B

�N���Ă�����Ȃ�Ă������Ƃ́A�������������������̂ł͂Ȃ���B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i32�j | |

12/Jun/2014 00:50

| |

| �u�V���h�[�̎��A�t�b�N�≺�˂�������Ă���悤�����ǁA�܂��̓X�g���[�g�̃����c�[���݂������肱��ő̂̎g�������o���������������B�̂̎g���������o����A����͂��ׂĂɋ��ʂ���̂�����B�v

�@���������т̎��ɁA�搶�Ɏw�E����܂����B |

|

| �Ɏt�搶��^�i31�j | |

12/Jun/2014 00:50

| |

| �u�l�Ԃ̑̂ɂ�3�̎��i���S�j������B������A��E���E�w�����B����3�̎��𒆐S�ɐ����đ̂̎g�������l����B�r��r���ǂ��Ȃ��Ă����ɕʏ�͂Ȃ����A����3�_�̂ǂ������_���[�W�����������̓_�����B

�_���ł������ł����C���ł�����3�_�̎g�������|�C���g�B3�_�̓������u�ԓI�ɓ����ɍ��������A���ꂼ��̃x�X�g�ȋZ�����܂��̂��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i30�j | |

09/Jun/2014 23:01

| |

| �u�Ί�ł���A�l�������v���X�̕����Ɍ�������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i29�j | |

09/Jun/2014 23:00

| |

| �u���ł����������A��������i��Ŕ\���I�ɂ����̂͂ǂ�ǂ�g�ɕt�����̂����A�g�ł����̂͂܂������g�ɕt���Ȃ����A��邾�����_���낤�B�����������l�����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i28�j | |

09/Jun/2014 23:00

| |

| �u���ɂ�����̂̎g�������˂��l�߂�Ǝ��ɃV���v���Ȃ��̂ɂȂ�B����͐l�Ԃ̐������ɂ��Ă������B�����̎q�������Ă��Ă��A���̏����ȏ��͎��ɃV���v���B�V���v���C�Y�x�X�g���Ǝv���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i27�j | |

09/Jun/2014 22:59

| |

| �u�����𗥂��邱�ƁB�����Ō��߂����Ƃ�������Ƃ��s�������ƁB����̌J��Ԃ��ŁA�l�Ԃ͋����Ȃ��Ă����A�]�T�����܂�A�D�������Ȃ��Ă����A���킢���ł���̂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i26�j | |

09/Jun/2014 22:59

| |

| �u���ق��������Ȃ͉����B�����1�N�����̊ԁA�R���Ă��Ă�����l�Ŗ����فX�Ǝ�����ǂ��l�߂�悤�Ȍm�Â����Ă����Ƃ������Ƃ��B����ɂ͎����𗥂��鋭�x�Ȑ��_�͂��K�v�B��X�͓���A���ق̐^���͂ł��Ȃ����낤�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i25�j | |

09/Jun/2014 22:58

| |

| �u���̋ɐ^�͋�蓹�Ƃ͌����Ȃ����낤�B���p���B�Ȃ��Ȃ�F�̕��������Ƃ������݂̂̂Ɍ������Ă��邩�炾�B���ق������̍��͂��������Ȃǂ͂Ȃ������B�����ő��ق�����ɂ������͓̂S��A�����Ȃǂ������B

�������������̂�b�B�̑Ώۂɋ��߂�Ƃ������Ƃ́A�l�Ƃ̐킢�Ƃ������ނ��뎩���Ƃ̐킢�ł������낤�B�����炱����蓹�Ƃ���������̂Ȃ̂��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i24�j | |

09/Jun/2014 22:58

| |

| �u���ɂ́��i�l�p�j�����i�O�p�j�����i�ہj�̒i�K������B���̓K���K���s���悤�ɁB���͗͂��W�ăp�[���b�ƕڂ̂悤�ɁB�Z�͎��R���݂̋��n�Ƃ�������悢���B

�������A�Z�ɒB����ɂ́����A���ɒB����ɂ́������ꂼ��ʂ�˂Ȃ�Ȃ��B�ڂɂȂ�ɂ́A�Ƃ��Ƃ�ؓ��̂悤�Ɏ�����b���s�����˂Ȃ�Ȃ��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i23�j | |

07/Jun/2014 01:15

| |

| �u�Ⴂ���͎����ؓ��ɂ���悤�Ȋ����ŁA�V���Ă͎���ڂ̂悤�ɂ��Ȃ₩�ɂȂ�˂����Ȃ��B�ؗ͂�X�^�~�i�͉���ƂƂ��ɕK����������́B

�����炱���A�N��ɊW�Ȃ����́A�̂̎g�����������厖�ɂȂ�B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i22�j | |

07/Jun/2014 01:15

| |

| �u�����ƕG�ɗ]�T�i���߁j�����������������B���{�l�͐��m�l�ɔ�ׂāA�G�⑫��̊߂��_�炩���i���m�̐l�͂����肪���j�B����������Ƃ��̓������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�A���f�B�t�O�ł������A������̂��_�炩���Ă��A�G�E����̌ł��͐����̂��̂Ȃ̂ŁA���̓����͕ς�������̂ł͂Ȃ��B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i21�j | |

06/Jun/2014 00:54

| |

| �u�C�����o���i�����j�Ƃ������Ƃ́A�A��b����Ƃ������ƂŁA�Ђ��Ă͎��b���邱�Ƃɂ��Ȃ�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i20�j | |

06/Jun/2014 00:54

| |

| �u�����̃��Y�����ɁB����ɍ��킹��̂ł͂Ȃ������̃��Y�����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i19�j | |

06/Jun/2014 00:53

| |

| �u�E�͂͑厖���B�Ⴆ�Όm�ÑO�ɂ��V���h�[�͑̂����߁A��L�����߂ɂ�邪�A�m�Ì�͋��ق����A�̂��ق������߂ɂ��̂�����A�����������Ă���悤�ł��͔͂����A�͂܂Ȃ��B

���������ׂĂ����B�m�Â�d���͂���������A��̓o�J����������ƃ����n�����厖�B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i18�j | |

06/Jun/2014 00:53

| |

| �u���Ƃ����̐l���d���̌�A������Ă��Ă��A�����͋ꂵ���A�����Ċy�����[�������m�ÂŊ��𗬂��B��������Ď����𗥂��邱�Ƃ��厖�B������ς���Ă���B���ꂪ�C�g�Ƃ������̂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i17�j | |

06/Jun/2014 00:52

| |

| �u�F�X�Ȑl�́A�F�X�Ȏ�ނ̑g������āA�肷���Ȃ��悤�ɂ��āA�����̌`������Ă����B�����̌`�E���Y���E�́A��������������c�����ĂȂ���A�l�ɂƂ₩�������Ȃ���B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i16�j | |

05/Jun/2014 00:07

| |

| �V���h�[�ɂ��āu�p���g�}�C���͏�肢�l�����Ζ{���Ɍ����Ȃ����̂������銴�������邪�A����Ȑl�����ΑS�R�����Ȃ��B����Ɠ����ŁA�C���[�W����B

���������̓��ӂ����̂ł͂Ȃ��A�����ɃC���M�����[�ȑ���̍U�߂ɑ��Ă̎Ԃ����ł��邩���厖�B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i15�j | |

05/Jun/2014 00:05

| |

| �u�����c�[�͂��ׂč��E�Ώ́B�����炱���̂�����������A�c�݂��`�F�b�N����ɂ͂ƂĂ��悢�B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i14�j | |

05/Jun/2014 00:05

| |

| �u���V�_���͑g��͋������ǁA�^�Ƃ����̂��̂̓_������B����ȕ��ɕ�����_�����B��{�E�^�E�����E�g��A�S���ł��Ă����̋�肾���A��Ύ��R�ƕȂ�c�݂��o�Ă�����̂��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i13�j | |

05/Jun/2014 00:05

| |

| �u�����̘̑̂c�݂ɋC���t���ׂ����B�����đΏǗÖ@�ł͂Ȃ��āA�Ƃ��Ƃ���˂��~�߂�B�����͍���������Ȃ����A�X�g���X��l�ԊW�A���X�̍s���ɗR�����邩������Ȃ��B

���Ƃ͋��ƂƂ��Čm�Â̒��Ő��������������邱�Ƃɂ���Ęc�݂��Ă�����B���X�̍s���A����̓�����m�ÂƎv���B�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i12�j | |

04/Jun/2014 00:15

| |

| �u�ړI�ƖڕW�͈Ⴄ�B���͂����܂ł��ڕW�ł����āA�ړI�͋����C�߂邱�ƁB�^������Ă��A����������Ă��A�g�������Ă����������ƁB

���̋ɐ^�͉��X�ɂ��đ��ړI�ɂȂ��Ă��āA�g��͔����������̓_���Ƃ����̂������B�����班�N�E���q�E�s�N���̑w���ُ�ɔ����B ���ꂩ��͂��ꂶ��_������B�N�ł����̐l�ɍ������ړI�ƖڕW�������Ăł���悤�ɂ��Ȃ��ƁB�v |

|

| �Ɏt�搶��^�i11�j | |

04/Jun/2014 00:15

| |

| �u����ȓz�ɍ��킹�Čm�Â���ȁB�����̂��߂ɂ�����̂��߂ɂ��Ȃ�Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i10�j | |

04/Jun/2014 00:14

| |

| �u�肾���������ŋZ���o�����̂��ƑԐ��͕���邪�A�̂̐c�𒆐S�ɂ��ċZ���o���ΑԐ��͕���Ȃ��B�̂̐c���l���Ȃ�������Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i9�j | |

04/Jun/2014 00:14

| |

| �u���т��炢�܂ł͂Ƃɂ����U�����S�̑g����B�X�p�[�����O�ōŏ�������S�ł���Ă�����_�����B�ɂ��v�������Ă��낢�땪�����Ă����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i8�j | |

04/Jun/2014 00:13

| |

| �u�g�藧���A�p���`�̍D���ȓz�̓X�^���X�L���Ȃ�A�L�b�N���D���ȓz�͋����Ȃ�B������m�Â̎��͍L��������͋����X�^���X�ŁA�����ď�Ƀo�����X��ۂāB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i7�j | |

03/Jun/2014 00:29

| |

| �u�g��Ƃ͎��g�ނ��ƁB��{�E�^�E�g��@���ׂĂ��Ȃ���悤�Ɉӎ�������B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i6�j | |

03/Jun/2014 00:28

| |

| �u�������Ċp�x��^�C�~���O�ŋ���ɂȂ�B�l�Ԃ������A�v�͑̂̎g�����B�{���ɋ��͖ʔ�����B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i5�j | |

03/Jun/2014 00:28

| |

| �u�v����Ɍゾ���W�����P���i��̐�j������100�����Ă�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i4�j | |

03/Jun/2014 00:27

| |

| �u�o�[�s�[�W�����v�͔w����b������̂Ȃ���A���Ƃ��w����L���Ȃ���A���Ӗ����Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i3�j | |

03/Jun/2014 00:27

| |

| �u�X�g���b�`�͑厖���B���ꂪ������Ȃ���͋����Ȃ�Ȃ��B�����̑̂�c�����邱�ƁB�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i2�j | |

03/Jun/2014 00:26

| |

| �u��A�O�r�A���E�w�E�ӂ���͂���b��������Ȃ��B�v

|

|

| �Ɏt�搶��^�i1�j | |

27/May/2014 00:36

| |

| �u�ǂ�����ď����l�����U�������Ȃ���_���B�����ꐶ�����Ȃ瑊�����������B�v

|

|

| �蒠���o�Ă����I�I | |

27/May/2014 00:35

| |

| ���݂܂��ʁB�܂��X�V�����Ă��܂��܂����A�A�A

���āA�I�[�X�g�����A�؍ݎ��̎蒠�͂Ƃ��Ɏ̂ĂĂ��܂��Ă����Ǝv���Ă������A���Ƃ̑�|��������o�Ă����I�I ����A�܂��߂Ƃ������Ɏt�搶�Ɍ���ꂽ���ƂȂǁA�ׂ������ł悭�����Ă����B �ǂ�ł���Ă�����̖��ɗ���������Ȃ�����ǁA�����搶���畷�������������Ƃ��A�u�Ɏt�搶��^�v�Ƃ��č�����Ə����L���Ă����܂��B �X�g�b�v��������܂ł��A��^���s����܂ŁB |

|

| �p���}�^����ł̑I��N���X | |

27/Apl/2014 23:08

| |

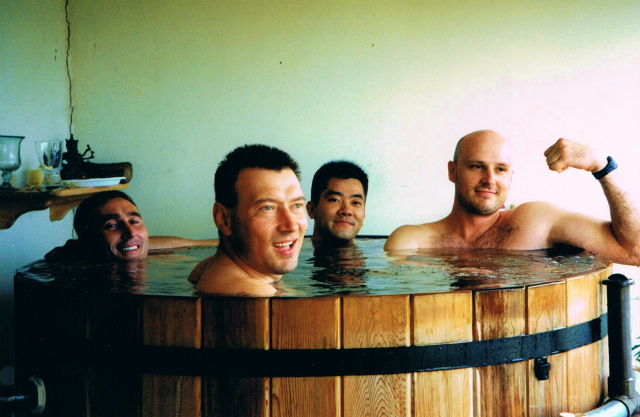

| �����p���}�^����ł͒j�q�����q���I�[�X�g�����A�̃g�b�v2�������B

�j�q�̓t�����N�ƃ_�j�G���A���q�̓��@�l�b�T�ƃW���l�b�g�B ���E���E�y�͈�ʕ��N���X�̌�ɁA�I��N���X������B4�l�Ƃ��m�Â͊�{�I�ɂ���3���Ԃ����ɏW���B ��ʕ��N���X�ɂ͓��ɂ�邪�A�T��15�l�`20�l���o�ȁA���̌�̑I��N���X�ɂ͏��4�l���܂�8�`10�l���Q���B ���������̑I��N���X�ɁA���т̎������_�����B ����A���������̑I��N���X�������āA�����ʕ��m�Â��I���ƁA�J�T���̏�Ȃ������B �V���h�[�A�⋭�A�~�b�g�A�R���r�l�[�V�����A�X�p�[�����A�搶�̐▭�Ȓǂ����݂��������B �X�p�[�̓K�`���R�ł͂Ȃ����A�������Ƀ`�����s�I���B�̍U�߂͂����B �_�j�G���͗D���������B�������t�����N�͗e�͂Ȃ������B�܁A�e�͂Ȃ��������v���Ƃނ��날�肪�����B ��1���Ԕ��̑I��m�Â��I���Ɛ��������s�����B ���̏T3��̌m�Â̌J��Ԃ��A��1�N��̒Z���Ԃ���������ǁA�������邽�߂ɂ������ɗ����Ȃ� �t�����N�̌m�ÂɌ������p���ɂ��Ă�����Ɏt�搶�����Ɍ�����B �u�t�����N�͏T3���m�Â��Ă��Ȃ��B�������A�I�[�X�g�����A�`�����s�I���ɂ��Ȃ������A�����i�����̑��ɉ��������j�ł�3�ʂ��B�F�A������B �M�����\�I�j�[���͓���q�Ŗ����X�g�C�b�N�Ɍm�Â��Ă���i����h�̑�6�E���4�ʁj�B �t�����N�͏T3��A�����Ďd���������i��H����j�A�ޏ�������A�V�т�����B�����獡�̓M�����[�ɏ��Ă�͂����Ȃ��B �������t�����N�ɂ͌m�Â��܂ށA���퐶���S�ʂ��炭�鑍�̓I�ȏ[����������B �����琔�N��A�F�X�Ȋp�x������݂����Ă����t�����N�Ƌ���{�̃M�����[�A�ǂ����̏[�������傫�����낤�ˁv |

|

| �Ɏt�搶��K�� | |

20/Jan/2014 20:39

| |

| 1�����ȏ���Ԃ��J���Ă��܂��܂����B���ɐ\�������܂���I

�Ȃ�ׂ�����Ă����܂��B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B ���~�̓��{����ẴV�h�j�[�ցA�Ƃɂ������ɂ�����Ă����B ��`����V�h�j�[�̒��S���ɍs���A��������d�Ԃ�15�����炢�B�{���_�C�W�����N�V�����Ƃ����C�������߂��̒��֍s���A�ו���u�����B �h�͂�����h�~�g���[���Ă�����ł��傤���B�m��ʎғ��m��4�l���炢�̑������̈��h�B �u�����̒u���āA�{���ł������������Ђ���ɁA�uTOKUJYUN ISHI�v�̏Z����ڎw���B �Ŋ�w�̓p���}�^�Ƃ����Ƃ���B�s���S����d�Ԃ�30�����炢�̍x�O�B ���_�A�y�n�����Ȃ��̂Ō��\���������A�w����m��15���ȏ�͕����A�H�蒅�����B �����炭�������Ɏf���O�ɓd�b�͂����Ǝv���B �h�A��@���A�Ζʂ����B�搶�ɂ��Ă݂�A�u�ǂ��̔n�̍����v�Ƃ����������낤�B�������悤�Ȃւ̎������ڂɕ����ԁB �т̏��S�҂����A�Ƃɂ���1�N�ԁA�搶�̌��ŋ��̌m�Â��������|��`�����B�搶�̓�����p���}�^�ɂ���B �u�{���_�C�W�����N�V�����ɂ��W�����e�C���[�Ƃ����搶�̓��ꂪ���邩��A�h���߂����A�܂������ɍs���Ă݂Ȃ�v�ƌ����A�u���E�I�v�A��������ƌ����Ă��܂����B �Ɏt�搶�̌��Ōm�Â���͂����A�ʂ̓���ɓ��傷�邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B���v���ƁA�Ȃ낤�H�{�C�x�������ꂽ�̂�������Ȃ��B |

|

| ��a�� | |

28/Nov/2013 00:42

| |

| �����A������Ђ������B

�������ǂ��ɂ������ɂ��A���Ƃ�����a�����o�Ă����B �g�D�œ����Ƃ������ƁB ���傤�ǃR���s���[�^�[����������A�Ɩ����V�X�e�������Ă����A���܂Ŏ菑���ŃA�i���O�ł���Ă������Ƃ��f�W�^��������A�Ȃ艞�����̂ɋ��������Ă��܂����B 24�̎��́A����Ȓ���X�ƁA�����Ɛ��g�łԂ����Ă�����悤�ȁA��������Ƃ̐ӔC�������Ǝ����Ƀ_�C���N�g�ɂ͂˕Ԃ��Ă���悤�Ȏ艞�������߂Ă����B �����Ďv�����B�Ƃ肠������Ў��߂��܂����B���͂�������Ƃ����Ȃ�A�u�͂��A������̂ł��v�ƊJ������B ���āA�ǂ��������Ǝv�������A�܂��C�O�ɍs�����Ƒ����B ���[�L���O�z���f�[�Ƃ����C�O���n�œ����Ȃ���A��炵�Ă悢�Ƃ����r�U������B��{�I�Ɋ��Ԃ�1�N�B �m�������͂��܂قǍs���鍑�i���{�ƊԂɃ��[�L���O�z���f�[�̋��肪���鍑�j�̑I�������Ȃ��āA�J�i�_�A�I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h��3���������������Ǝv���B �u�n���̕������v�Ƃ����K�C�h�u�b�N�̃��[�L���O�z���f�[�̏���ǂݍ��ޓ��X�B �܂��l�b�g�ł��낢�뒲�ׂ��Ⴄ�Ƃ�������łȂ��̂ŁA�K�C�h�u�b�N���B��̏�B �ǂ̍��ɂ��悤�H ��X�Ƃ���B ����Ȏ��A�����̈��ǎ��u�p���[���v�̂���L���ɖڂ����܂����B |

|

| ���x�� | |

22/Nov/2013 00:14

| |

| ���{���ɂ͌���2�N��ݐЂ������A�m�Â͊m���T1�炢�s�����x���������ȁB

���т̎w���͑��{���̓���q�̐�y�������Ă������A���X�ދ��I�Ɠ����̎��A�G���\�[�Ɏv���Ă����߂�����B ���̌�o�C�g��̐�y���ʂ��Ă����������x���̌b�������ֈڐЁB �������x���Ƃ����A���̐V�ɐ^�̗Α�\���n�߁A��������A�������ȂǂȂǁA�ƂĂ��Ȃ��I�[��������Ă������̂��B �b�������͏��̎��z�[�v���v���`��y�̎w���̉��A�ƂĂ����C���������B ��w�𑲋Ƃ��A�A�E�B�Ζ���͍�ʁB��������d���ŁA�[�������ɂ����ē��ׂ��Ă����̎d������Ƃ͐[��ɋy�ԁB �b����ɍݐЂ���ǂ��A�Ȃ��Ȃ�����ɂ͍s���Ȃ����X�B �ł��Ȃ̗͂���]���Ă����낤�ȁB�ł����T���h�o�b�N���w���B �[��A��Ђ̖�̑q�ɂ̕Ћ��B �d�����p�̃t�H�[�N���t�g�̒܂ɃT���h�o�b�N�����������A�E�B�[���ƒ݂�グ��B �˂��I�R��I�I ����`�A������Ђ������B����Ȃ��Ƃ����Ă�����āB |

|

| �t�@�[�X�g�R���^�N�g | |

18/Nov/2013 19:16

| |

| �m���y�j���������悤�ȋC������B

���{��2�K�ł̈�ʕ��m�ÁB ���̓��̎w�����͏��߂Č���l���B�����āA�ǂ���瑫�����䂵�Ă���B ���̐l�����A�Ɏt�搶�ł������B ���������炭30�ΑO��B��������4�`5�N�ځB�I�[�X�g�����A�ōs��ꂽ���̉����i�m���X������j�ō��܂��A���Â̂��߂��ꎞ�A���Ƃ̂��ƁB �����ŁA���ق̖��߂Ȃ̂��A���{������Ŏw��������Ă����悤���B �����̑��{���̎w�����ɔ�ׂāA�e���|�悭����悭�A�m�ÑS�̂ɐ����������A�V�N�ȋC�����ɂȂ����L��������B ���ǁA���{���ňɎt�搶�̎w�����邱�Ƃ��ł����̂́A����1��̂݁B ���т̎��͓��ɐ��������Ă�������킯�ł��Ȃ����A�Ȃ�Ƃ������Ȃ��C���p�N�g���S�Ɏc�����B �ł��܂����A����1��̈�ۂ����ƂȂ��āA���N��Ɏ������I�[�X�g�����A�ɍs�����Ƃ͓���m��R���Ȃ������B |

|

| ���L�u�� | |

12/Nov/2013 01:25

| |

| �������18�N�O�A�I�[�X�g�����A�̈Ɏt�����1�N�Ԍm�Âɗ�B

����25�B�Ɏt�搶��33�̎��B �u�t�v�ƌĂׂ鑶�݁B ���̎��ɂƂ��Ă̏��߂Ă̐l���Ɏt�搶���B ���̃I�[�X�g�����A�Ő搶�Ɏt���������Ă������������ƂŁA����͂���͌��t�ɂ͌����s�����Ȃ��قǂ́u������́v�u�l���̎w�j�v���B 2013�N11��12���B �Ɏt�搶�����̐����狎���āA6�N���o�����B ���̎茳��1���̃m�[�g������B �����25�̐^�ʖڂȎ����A�����搶���狳��������ƂȂǂ������A�˂����́B �v�X�ɓǂ�ł݂�ƁA�搶�̐����h���Ă���悤�łȂ��Ȃ������[���B ��������̂܂��������Ă����̂����������Ȃ��Ƃ������A�Ɏt�搶�ɉ��̂���l�ƃV�F�A���������u������v��������Ȃ��B 7����Ƃ����ߖڂ������������̂��A�䒃�m������̖��Ȃɖ���A�˂Ȃ�����i�x��j�A���̕�d�����Ă��Ȃ��S�ꂵ���������������̂��B �C���t���ƁA�u�Z�C���b�v�Ƃ���A���삳��ɂ��̂��т̌m�Ó��L���u�肵�Ă��܂�������B �ǂ�ł��������F����̋������������ǂ���������Ȃ�����ǁA�I�[�X�g�����A�C�s�ł̎v���o�A�m�[�g�̓��e�ȂǐD������A�m�Ó��L�Ƃ������ނ����z�^�����炭�������Ă����������Ǝv���܂��B �ǂ������t�������̂قǂ�낵�����肢���܂��B �[��O�V |

|